「フェムテック」で鍼灸のブランド力を高めよう/鍼灸師:清水 洋二

2025年5月30日(金)〜6月1日(日)にかけて「第74回公益社団法人全日本鍼灸学会学術大会 名古屋大会」が、WINC AICHI(ウインクあいち愛知県産業労働センター)で開催されます。

テーマは「女性のみかたⅡ -フェムテックによる女性のWell-beingに貢献する鍼灸-」。フェムテックとはどんな意味なのでしょうか。

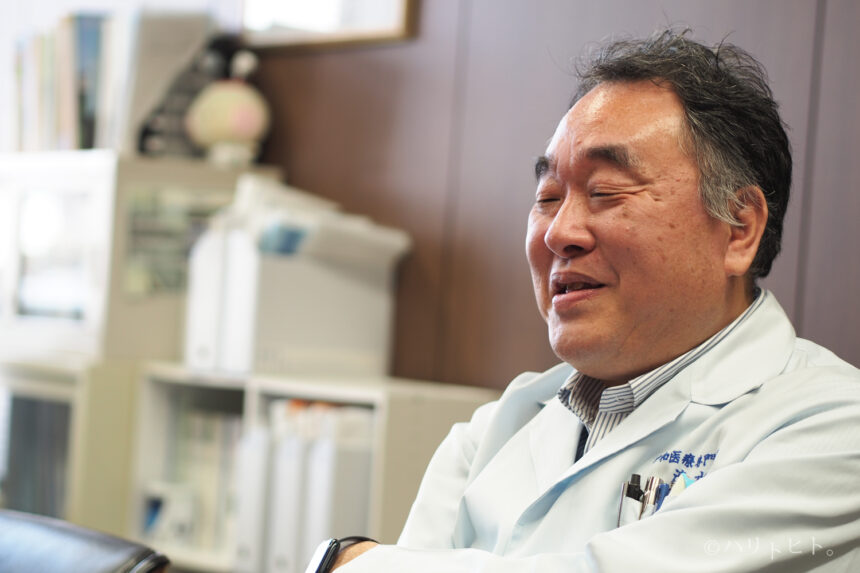

大会会頭の清水洋二先生に今回の学術大会の見どころについてお話を伺いました。

清水洋二(しみず ようじ)先生

【略歴】

昭和58年3月 東海高校 卒業

平成元年3月 神奈川大学 卒業

平成11年3月 名古屋鍼灸学校 卒業

平成13年3月 東京医療専門学校 鍼灸マッサージ教員養成科 卒業

平成13年4月 学校法人葛谷学園 中和医療専門学校 あはき関係科 専任講師

平成13年4月 藤田保健衛生大学大学院医学研究科 産婦人科学専攻 研究生

平成17年4月 産婦人科開業クリニック 非常勤鍼灸師

平成24年4月 岐阜大学 大学院医学系研究科 医科学専攻 博士課程 入学

令和3年3月 岐阜大学 大学院医学系研究科 医科学専攻 博士課程 満期中退

令和5年4月 学校法人葛谷学園 常任理事 中和医療専門学校 学校長 現在に至る

【所属学会】

全日本鍼灸学会

日本東洋医学会

日本産科婦人科学会

日本公衆衛生学会

産学連携学会

現代医療鍼灸臨床研究会

「フェムテック鍼灸」とは何か?

大会テーマは「女性のみかたⅡ -フェムテックによる女性のWell-beingに貢献する鍼灸-」となっていますが、「フェムテック」とはどんな意味ですか。

「Female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語で、女性の健康をいわゆるテクノロジーで向上させることを「フェムテック」といいます。女性のフィジカルとメンタルの両面を「ウェルビーイング(良い状態)」に持っていくことを目的としています。

鍼灸もまたフェムテックの1つとして、女性の健康増進に貢献できるということですね。

その通りです。2019年にも愛知県で全日が開催されました。そのときの大会テーマが「女性のミカタ」でプログラムの内容が好評だったため、よりブラッシュアップさせようと今回のテーマとなりました。私自身も産科領域で長く研究してきたので、本大会で「フェムテック」としての鍼灸が浸透してほしいなと思っています。

女性特有の疾患をクローズアップすることで、鍼灸自体の価値もわかりやすくなりそうです。

もともと鍼灸は女性疾患が得意なんですね。例えば、患者さんの受療率をみても、男性より女性のほうが圧倒的に多いです。どうしても美容や不妊に着目されがちですが、それ以外の不定愁訴に苦しむ女性の患者さんも多くいます。鍼灸は女性の心身のつらさを和らげることができるにもかかわらず、そのことがあまりに知られていません。今大会が「フェムテック鍼灸」として広く知られるきっかけになればと思います。

医療経済学の観点から鍼灸をとらえなおす

どのような講演がおこなわれるのでしょうか。今大会の特徴を教えてください。

これまで鍼灸の研究は「いかに医学的なエビデンスを得られるか」という点に重きが置かれてきました。もちろん、それは大事なことなのですが、社会科学的なアプローチもおこなっていくことで、鍼灸のニーズは高まっていくと考えています。

医学としてだけではなく、社会のなかで鍼灸を位置付けていくのですね。どんな方が登壇されますか。

中山健夫先生(京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康管理学講座健康情報学教授)や菅万希子先生(関西医療大学保健医療学部フェムテック寄附研究部門教授)に来ていただけることになりました。医療経済学、とりわけマ―ティングの観点からみて、フェムテック専門鍼灸の可能性を探ってもらいます。

学会でマーケティングですか。これだけ情報があふれる世の中で、どうやって患者さんに来てもらうかも重要ですよね。開業鍼灸師にこそ、役立ちそうな内容で楽しみです。

経営的な問題に直面したときに、コンサルタントにお金をつぎ込んでしまうケースも少なくないようです。

しかし、鍼灸のことをきちんと理解したうえで、経営的な戦略を立てなければ、成果にはつながりません。まずは鍼灸師の先生方が、自分たちの価値に気付くことが大切です。鍼灸師としてきちんとブランディングをしながら、マーケティングの観点から、心身の悩みを持つ患者さんにどうリーチしていくのか。医療経済学の観点から、学べることはかなり多いと思います。

NEXT:科学としての鍼灸をより広く知ってもらう

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()