お灸のこれまでとこれからの話/鍼灸師・医学博士:三村 直巳

大好評、お灸の話シリーズ第4弾です。

執筆はお灸の博士こと、三村直巳先生にお願いしました。

今回は、灸が生体に与える3つの作用のうち「施灸皮膚組織の再生・修復過程で生じる作用」がテーマです。また最終回として、お灸の広がり、課題についても触れていただきます。

「論文を臨床に活かしたいけど、論文を読むのはハードルが高い」、そんな声をヒントに始めた「学び・お灸の話シリーズ」の完結編です。

いただいた原稿を、ハリトヒト。編集部が対談形式に再構成しています。

三村 直巳(みむら なおみ)先生

学歴

2000年 はり師・きゅう師免許 取得

2006年 東京医療専門学校(現:東京呉竹医療専門学校)鍼灸マッサージ教員養成科 卒業

2000年~昭和大学医学部 第一生理学教室(現:生理学講座生体制御学部門)普通研究生

2003年~昭和大学医学部 第一生理学教室(現:生理学講座生体制御学部門)特別研究生

2012年 昭和大学にて学位取得 博士(医学)

職歴

1997年~2006年 越石鍼灸院(灸専門治療院にて見習いを経て灸臨床に従事)

2006年~2015年 新宿鍼灸柔整専門学校 専任教員(お灸クラブ顧問)

2016年~現在 東京呉竹医療専門学校 専任教員(灸実技担当、お灸同好会顧問)

学会関連

現代医療鍼灸臨床研究会 理事

全日本鍼灸学会 認定鍼灸師

日本生理学会 会員

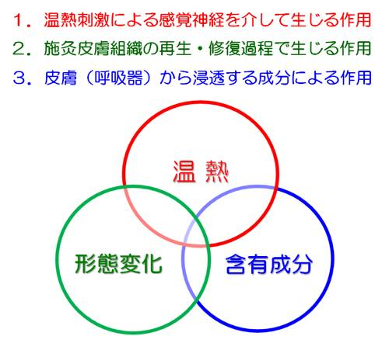

灸が生体に与える3つの刺激作用

今回は「施灸皮膚組織の再生・修復過程で生じる作用」について踏み込んでいきます。

お灸の話シリーズの第

2回『お灸と温度の話』で挙げた「灸が生体に与える3つの刺激作用」の2つ目ですね。この第2回では「温熱刺激による感覚神経を介して生じる作用」についてお話ししていただきました。

今回が最終回になるので、これまでに取り上げてこなかった「施灸皮膚組織の再生・修復過程で生じる作用」をテーマにします。

第

3回の『ヨモギとモグサの話』では、「皮膚(呼吸器)から浸透する成分による作用」について解説していただきました。ついに「お灸の話」の完結編ですね。

そうですね。最後に、まとめとしてお灸の広がりや課題についてもお話ししたいと思います。

直接灸によって皮膚を燃焼した後の組織学的変化

「施灸皮膚組織の再生・修復過程で生じる作用」がテーマです。しかしながら、灸の組織学的研究については、その研究を多くみることはできません。

1915年 谷 寶抱先生 火傷の動物試験1)2)

1929年 原 志免太郎先生 施灸皮膚の組織学的所見3)

1930年 太田 峻二先生 灸の皮下組織球性細胞に及ぼす影響4)5)

1933年 渡辺 四郎先生 諸種の実験的疾病における皮下組織球の喰食能の変化6)

1937年 沖野 勝治先生 家兎およびマウスにおいて施灸が網状織内皮および組織球の色素蓄積機能に及ぼす影響7)8)

1972年 松尾 均先生 マウスにおける施灸火傷の組織像9)

1977年 倉林 譲先生 家兎における施灸皮膚の組織学的研究10)

2002年 校條 由紀先生 鍼灸刺激後の損傷修復過程におけるマウス皮膚の組織化学的変化について11)

灸の組織学的研究を列挙していただきました。この分野では、どのような報告がされているのでしょうか。

私が個人的に印象に残っているのは、2007年第56回全日本鍼灸学会学術大会(岡山)のシンポジウムで熊本先生が「ラット下肢肉球に1mgのモグサを燃焼させた後の形態変化」を報告された時の画像です。免疫染色された組織により、熱傷後の修復過程が視覚的に分かりやすく報告されていました。

施灸7~14日後に真皮乳頭内の毛細血管が出現、施灸10~16日後に肥厚した表皮内に増加した神経線維が出現します。施灸14~18日後には表皮の形状がほぼ完全になるとのことでした12)。

これまでに施灸後の組織変化や修復過程について研究され、詳細に記述されてきました。組織球(免疫細胞の一種でマクロファージ、樹状細胞のこと)の機能に影響を及ぼすということが1つのヒントにはなっていますが、施灸部の組織変化がどのようにして灸の効果に影響を及ぼすかについては未だ解明に至っておりません。

施灸の組織変化による効果があるかないかは、わかっていないんですね。火傷を伴うようなお灸をあえてする必要はない、ということですか?

灸痕を残すことが大事だと考えている鍼灸師も少なからずいますので、この分野の研究においては、熱傷の治癒過程で関与してくる神経栄養因子や細胞間情報を伝達するシグナル分子等の役割について検討し、灸痕がヒトの生理作用に与える影響について議論していく必要があります。

皮膚を燃焼させることによる生理的な反応

透熱灸をした場合、最高温度が60~100℃となって熱傷を生じる他、タンパク質の変性が起こって瘢痕を残します。

灸の古典的な研究の一つに、1925~26年に時枝先生が提唱したタンパク体療法説があります。灸による熱刺激により組織タンパク質が変性し、これが吸収されて作用すると考えたものです。

この変性したタンパク質自体が作用するのではないか、という仮説。

灸施術によって生じる血液量増加作用、血液凝固時間短縮、赤血球沈降速度促進、白血球数増加、抗体産生などの反応が、蛋白体の生体反応と類似していることから提唱されました。

その後このタンパク体療法はどのように考えられているのでしょうか。

タンパク体療法の延長線として、1934~1936年に大沢先生によって提唱された熱傷毒(ヒストトキシン)による説があります。熱傷によりヒスタミンに似た熱傷毒が組織に生成され、生理作用を発揮すると考えられました。

耐熱性で耐久性があり、タンパク質と比べて分子が小さいとされていました。ヒスタミンは利尿抑制的に働きますが、この物質は利尿促進的であるため、ヒスタミンとは異なると考えられました。結論としては、物質的実体の解明には至りませんでした。

NEXT:ヒートショックプロテインの働き