Comparison(比較)

「三た論法」という言葉を耳にしたことはあるでしょうか。

これはてるてる坊主の効果でしょうか。

「鍼をした→治った→効いた」では、鍼の有効性を明らかにすることはできないんです。

鍼灸のことだと、「三た論法」しちゃっているかもしれません。

しかし、鍼灸治療をして治った人がいるからといって、けっして鍼灸治療の効果が証明されたことにはならないので注意が必要です。

いずれにせよバイアスの影響を限りなく除き比較の質を高めることが最大の目標になります。

そこにどんな要因が関係しているのかを探るために、カルテを遡って効く人と効かない人を比較するような研究もあります。

臨床の中で蓄積されたカルテこそ研究の宝庫なんですよ。

代表的な研究デザインの「型」

・症例報告:1症例からの臨床や研究のヒント

・症例集積:集団からの臨床や研究のヒント

・横断的観察研究:AとBの関係性

・縦断的観察研究:要因と結果の因果関係

・RCT:治療Aと治療Bの効果の差

今後の研究に期待していてください。

Outcome(アウトカム)

研究では、評価したい概念に合った尺度や指標を用いて測定することは必須ですが、臨床においても患者の病態把握や治療の効果判定のためにとても重要です。

そのため、測定することは比較することと同じくらい臨床研究の本質に近いです。

うつ病の重症度評価は、面接法と自己記入式に大きくわけられて、鍼灸師ができるのは自己記入式の評価尺度です。

うつ病の重症度評価のゴールド・スタンダードといわれるHamiltonうつ病評価尺度(HAMD)は面接法による評価で、使用できるのはトレーニングを受けた精神科医のみです。

この尺度の優れている点は、自己記入式であるにも関わらず、HAMDの点数と同程度になるよう設計されているところなんですよ。

非常に使いやすいので、みなさんもぜひ取り入れてみてください。

まとめ

・対象はどんな患者さんが研究に参加したか、ということ。参加基準を作る際は、どんな患者さんに研究成果を適用したいかを考える。

・臨床研究では介入の再現性が求められるため、施術内容の言語化が必要である。そのサポートツールとしてSTRICTAが用いられている。

・比較と測定は臨床研究の本質といわれるほど重要である。測定して記録さえ残していれば、カルテを遡って比較対照をつくることもできる。

・比較のない研究も臨床や研究のヒントを得るために大切な研究。大事なのは、研究デザインの「型」に応じた結論を述べること。

・三た論法で鍼灸治療の有効性は証明できないので要注意。

【参考文献】

1) 松浦悠人, 他. うつ病に対する鍼灸治療のランダム化比較試験に関する文献レビュー. 現代鍼灸学. 2017;17:39-47.

2) MacPherson H, et al. Revised STandards for Reporting Interventions in Clinical Trials of Acupuncture (STRICTA): extending the CONSORT statement. Acupunct Med. 2010;28(2):83–93.

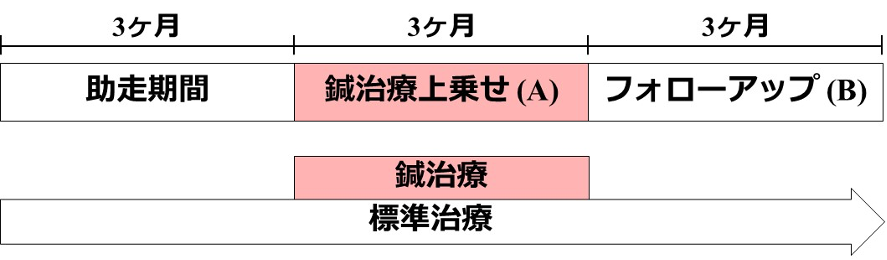

3) 松浦悠人 他. うつ病と双極性障害うつ状態に対する標準治療による助走期間を考慮した鍼治療3ヶ月間の上乗せ(add-on)効果と持続効果:過去起点型コホート. 全日本鍼灸学会雑誌. 2019;69(2):102-112.

取材協力:東京有明医療大学

文=松浦悠人

編集・撮影 = ツルタ

(2021.8.5公開)

前編はこちら

インタビュー記事はこちら

2