今回の学びは「うつ病の鍼灸治療と臨床研究」がテーマです。

前、中、後編を3週連続で公開します。

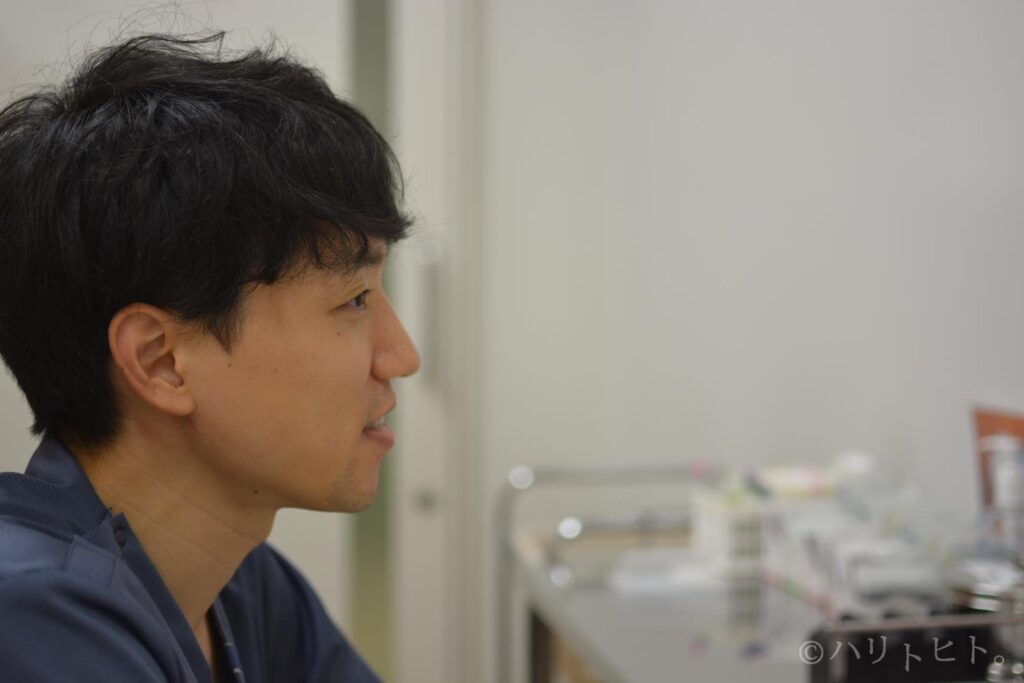

うつ病を中心とした精神科領域の患者さんに対する鍼灸治療の臨床研究を行っている、東京有明医療大学の松浦 悠人(まつうら ゆうと)先生に執筆をお願いしました。

以前、松浦先生にご協力いただいたインタビュー『臨床に還元するのが研究者の役目です』に寄せられた感想。

「うつ病の鍼灸治療に興味がある」、「日々の臨床と研究を結びつける方法が知りたい」、そんな声をヒントに…。

いただいた原稿を、ハリトヒト。編集部が対談形式に再構成しています。

松浦 悠人(まつうら ゆうと)先生

略歴

群馬県 高崎市出身

2014年 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 卒業

2016年 東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 博士前期課程 修了 修士(鍼灸学)

2016年-現在 埼玉医科大学東洋医学科 施設派遣研修生を経て、同 非常勤職員

2019年 東京有明医療大学大学院 保健医療学研究科 博士後期課程 修了 博士(鍼灸学)

2019年-2021年 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 助手

2021年-現在 東京有明医療大学 保健医療学部 鍼灸学科 助教

【所属学会・研究会】

全日本鍼灸学会、日本東洋医学会、日本温泉気候物理医学会、日本うつ病学会、日本自律神経学会、現代医療鍼灸臨床研究会

【学会活動】

2018-2020年 全日本鍼灸学会 データベース委員会委員

2020年-現在 全日本鍼灸学会 臨床情報部 エビデンス委員会委員

臨床研究に参加する前に

あれ以来、わたしも機会があれば臨床研究に挑戦したいと思っているのですが、参加する開業鍼灸師に何か求めることはありますか。

例えばうつ病だと、医療面接や様々なツールによって「何によるうつ状態か?」「どのような病期・程度のうつ病か?」などを推測することができるようになります。

今回の「学び」が、うつ病の疾患概念やうつ病に対する鍼灸治療、臨床研究の方法論についての理解を深める一助になれば幸いです。

まずは現代医学的に理解する

決して珍しい病気ではなく、誰もがうつ病を患う可能性があります。

うつ病による生産性の低下や休職によって被る経済損失は3兆円とも試算されていて、患者個人だけでなく、社会に与える影響も甚大なんですよ。

うつ病の診断と症状について、研究でよく使われる診断基準を要約したので、こちらも参考にしてみてください。

うつ病の診断と症状

米国精神医学会が発刊している精神疾患の診断・統計マニュアル(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM)

A)以下の9つの症状のうち2つの基本症状(抑うつ気分、 興味または喜びの喪失)のどちらかが必ず存在し、他の症状と合わせて5つ以上が2週間以上存在する。

(1)抑うつ気分

(2)興味または喜びの喪失

(3)食欲の減退あるいは増加

(4)不眠または過眠

(5)精神運動焦燥または制止

(6)疲労感または気力の減退

(7)無価値観または自責感

(8)思考力や集中力の減退

(9)希死念慮または自殺念慮

B)症状により社会的に障害が生じている。

C)物質の影響、他の医学的疾患によるものは否定。

D)精神病性障害(統合失調症および類縁疾患)ではうまく説明できない。

E)躁病/軽躁病エピソードが存在したことがない。

※DSM-5をもとに松浦先生が要約

1

2