あるがままの『黄帝内経』をまるごと読む

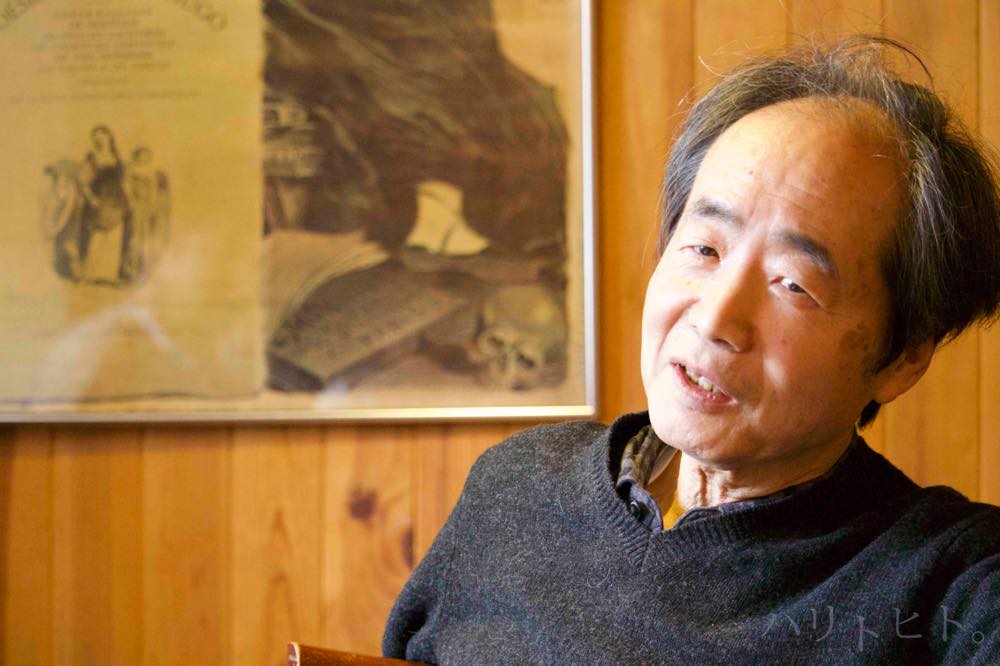

松田先生

もう一度、『黄帝内経』に戻って、「あるがままの『黄帝内経』をまるごと読みたい」、というのがぼくの願いなの。

??

それはどういうことですか?

それはどういうことですか?

ツルタ

松田先生

臨床家は治療に役立つと思う個所のみ、つまみ食いする。

古代思想を知らずにこじつけ、曲解する。宇宙論などは臨床に関係ないと思って読み飛ばす。

これは江戸時代からそう。つまみ食い、曲解、読み飛ばしが日本の『内経』研究の歴史なの。

古代思想を知らずにこじつけ、曲解する。宇宙論などは臨床に関係ないと思って読み飛ばす。

これは江戸時代からそう。つまみ食い、曲解、読み飛ばしが日本の『内経』研究の歴史なの。

昔から日本の『内経』研究はダメってことですか?

ツルタ

松田先生

うん、ちょっと言い過ぎかな(笑)。

でも、ぼくも歳だから、遺言と思って言ってるんだよね。

もちろん、誉めるべき研究成果はあるよ。

でも、ぼくも歳だから、遺言と思って言ってるんだよね。

もちろん、誉めるべき研究成果はあるよ。

(ほっ…。)

ツルタ

松田先生

でも、『黄帝内経』はいかに読まれるべきか。その方法をきちんと認識してこなかった。

まずは、あるがままの全体を素直に読めばいい。

さっきのように、古代思想の意味を取り違えたり、こじつけたりせずに読む、臨床に関係ないとシカトしたり、読み飛ばしたりせずに「まるごと」読む。

まずは、あるがままの全体を素直に読めばいい。

さっきのように、古代思想の意味を取り違えたり、こじつけたりせずに読む、臨床に関係ないとシカトしたり、読み飛ばしたりせずに「まるごと」読む。

なるほど。

ツルタ

松田先生

そうすると、古代鍼灸思想は宇宙論が枠組みとなって成立していることが、誰の目にもわかる。

ちょっと待ってください。

その古代鍼灸思想は宇宙論が枠組みというのが、よくわからんのです。

その古代鍼灸思想は宇宙論が枠組みというのが、よくわからんのです。

ツルタ

松田先生

確かに、何十年読んでも、わかっていないひとが多いからね。

臨床知識を得ようとつんのめっていて、宇宙論が展開されているのに、目に入らない。

心ここにあらざれば、見れども見えず。(笑)

臨床知識を得ようとつんのめっていて、宇宙論が展開されているのに、目に入らない。

心ここにあらざれば、見れども見えず。(笑)

まいったな。

でも、せっかくだからこの機会に宇宙論を知りたいです。

でも、せっかくだからこの機会に宇宙論を知りたいです。

ツルタ

松田先生

中華民国の時代に惲 鉄樵(うん てつしょう)という名医がいた。

現代医学を学びつつ、古典文献も読んでいた。

その彼が、「『内経』全書はみな天を言う」と一言で言い切ってるのね。

現代医学を学びつつ、古典文献も読んでいた。

その彼が、「『内経』全書はみな天を言う」と一言で言い切ってるのね。

それって?

ツルタ

松田先生

『黄帝内経』は、全てが宇宙論、というわけ。

『素問』『霊枢』は、「天地の気は陰陽に分かれて循環し、春夏秋冬の四季の秩序がそれを区切っている。ひとは天地の気が合体して生まれ、ひとと天地の構造は同じで感応している。だから、診断治療も天地の法則に従わなければならない」と至るところで強調している。

『素問』『霊枢』は、「天地の気は陰陽に分かれて循環し、春夏秋冬の四季の秩序がそれを区切っている。ひとは天地の気が合体して生まれ、ひとと天地の構造は同じで感応している。だから、診断治療も天地の法則に従わなければならない」と至るところで強調している。

学校でも習ったので、もちろんこの理論は知っています。

でも、診断治療を天地の法則に従えって言われても困りますよ。

でも、診断治療を天地の法則に従えって言われても困りますよ。

ツルタ

松田先生

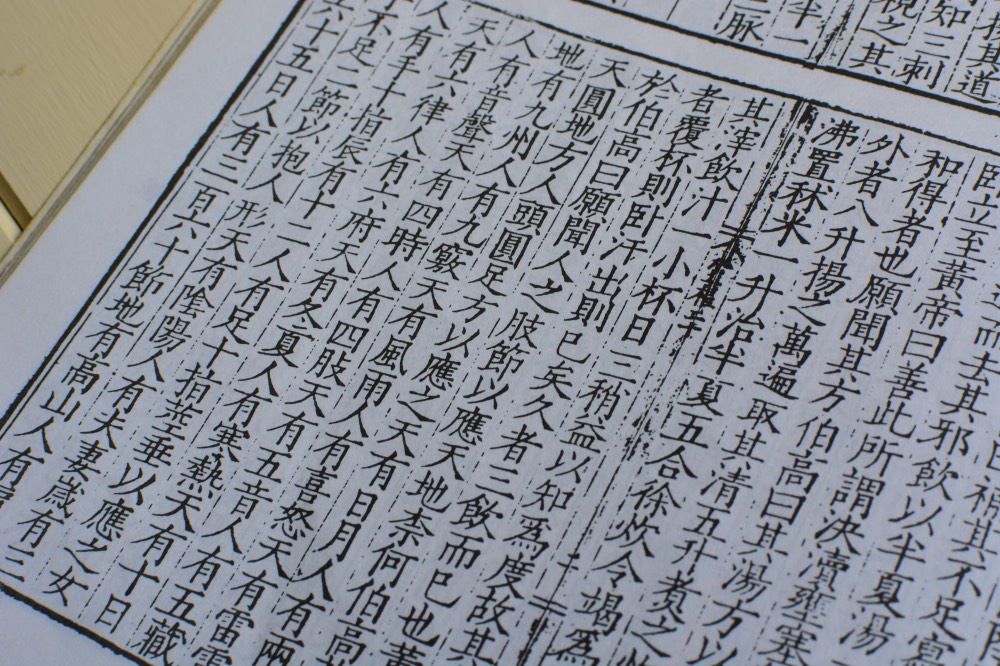

それじゃ『霊枢』邪客篇はどうだろう。不思議なことが書いてある。

「天は丸く地は四角であるように、ひとの頭は丸く、足をそろえると四角だ。天に日月があるように、ひとに両目がある。地に九つの大地域があるように、ひとに感覚器官など九つの穴がある。天に風雨があるように、ひとに喜怒がある。天に雷電があるよう、ひとに音声がある。天に春夏秋冬の四時があるように、ひとに四肢がある。天に五音があるように、ひとに五臓がある。天に古代音階の六律があるように、ひとに六腑がある。天に冬夏があるように、ひとに寒熱がある。歳に三百六十五日があるように、ひとに三百六十のツボがある。」

「天は丸く地は四角であるように、ひとの頭は丸く、足をそろえると四角だ。天に日月があるように、ひとに両目がある。地に九つの大地域があるように、ひとに感覚器官など九つの穴がある。天に風雨があるように、ひとに喜怒がある。天に雷電があるよう、ひとに音声がある。天に春夏秋冬の四時があるように、ひとに四肢がある。天に五音があるように、ひとに五臓がある。天に古代音階の六律があるように、ひとに六腑がある。天に冬夏があるように、ひとに寒熱がある。歳に三百六十五日があるように、ひとに三百六十のツボがある。」

出典:日本内経医学会刊『霊枢』

これになにか意味があるんですか?

ツルタ

松田先生

ひとのからだは宇宙と合一しているということを、これでもかとばかりに詳細に主張する特異な表現だよね。

これこそ『黄帝内経』の思想の核心なの。これ以外に核心はないのよ。

これこそ『黄帝内経』の思想の核心なの。これ以外に核心はないのよ。

ナ、ナルホド…。

ツルタ

松田先生

こういう不思議なところも、臨床に関係ないやと読み飛ばさずに、古代医学書の全体をまるごと読んで、なぜこういうことが書かれているのか、探らなきゃいけないよね。

それも、「あるがままの『黄帝内経』をまるごと読む」ってことですか?

でもやっぱり、宇宙とヒトのからだの関係って、こじつけに感じるというか…。

でもやっぱり、宇宙とヒトのからだの関係って、こじつけに感じるというか…。

ツルタ

松田先生

そう?

それじゃあ、経脈について話そうかな。

それじゃあ、経脈について話そうかな。

ハイ。

ツルタ

松田先生

「12経脈はココに流れてますよ」と教科書に書いてある。

そうですね。

ツルタ

松田先生

だから、我々は無意識のうちに、「経脈は事実としてある」「身体に当然12本あるものだ」と考えるわけ。

経脈ってそういうものじゃないんですか?

ツルタ

松田先生

実際は身体の気の流れって無数にあるんだよ。

でも、無数だと鍼灸治療をやれないよね。

そこで宇宙を区切る数の法則に合わせて12本設定し、「十二経脈」にしたんだよ。

でも、無数だと鍼灸治療をやれないよね。

そこで宇宙を区切る数の法則に合わせて12本設定し、「十二経脈」にしたんだよ。

えっ?ちょっと待ってください。

それって、「1年は12ヶ月だから、それに数をあわせて、経脈を12本にした」って言ってます?(汗)

それって、「1年は12ヶ月だから、それに数をあわせて、経脈を12本にした」って言ってます?(汗)

ツルタ

松田先生

うん、『霊枢』経別篇にはっきり書いてある。もっと驚くべきことと一緒にね。

「六腑は、天の音楽の六律に感応し、陽の六律は陰の六呂とともに十二律を構成して陰陽十二経脈を作る。これを一年の十二カ月、二十四節気の十二節、大地を流れる大きな十二河川、一昼夜の十二時に合致させる。これが、五臓六腑が天道に感応する、その理由なのである」

「六腑は、天の音楽の六律に感応し、陽の六律は陰の六呂とともに十二律を構成して陰陽十二経脈を作る。これを一年の十二カ月、二十四節気の十二節、大地を流れる大きな十二河川、一昼夜の十二時に合致させる。これが、五臓六腑が天道に感応する、その理由なのである」

なんですかそれ?

(もう勘弁してくれ。)

(もう勘弁してくれ。)

ツルタ

松田先生

これは、目が回るような宇宙大の気のネットワークなの。

経脈は天空に響く音楽の12旋律が作った。それは五臓六腑と繋がり、一1年の12カヶ月、12節の気候、大地の12河川、一昼夜の12時間と繋がり感応しているってわけ。

経脈の気は、からだの隅々と繋がり、天地の万物と繋がり宇宙大に感応している。山田慶児さんは、それを「感応の無限連鎖反応系」と呼んでいる。見事な表現だよね。

ひとの身体には経脈が流れています、なんて教科書レベルのこじんまりした話じゃないんだよ。

経脈は天空に響く音楽の12旋律が作った。それは五臓六腑と繋がり、一1年の12カヶ月、12節の気候、大地の12河川、一昼夜の12時間と繋がり感応しているってわけ。

経脈の気は、からだの隅々と繋がり、天地の万物と繋がり宇宙大に感応している。山田慶児さんは、それを「感応の無限連鎖反応系」と呼んでいる。見事な表現だよね。

ひとの身体には経脈が流れています、なんて教科書レベルのこじんまりした話じゃないんだよ。

すいません、ちょっと混乱しています。

ツルタ

松田先生

ここで問題なのは、みんな、なんの疑問も持たずに、「十二経脈は実在する」という前提で考えているということ。現代人の科学的意識で。

でも『黄帝内経』を素直に読むと、「1年は12ヶ月だから、経脈も12本にしたんだ」とはっきり書いてある(笑)。

でも『黄帝内経』を素直に読むと、「1年は12ヶ月だから、経脈も12本にしたんだ」とはっきり書いてある(笑)。

そんなこと言われても、困りますよ。

それって、『黄帝内経』の経脈は人体で発見されたわけでもないってことですよね。

それって、『黄帝内経』の経脈は人体で発見されたわけでもないってことですよね。

ツルタ

松田先生

うん、「経脈を作ったのは、音楽の12旋律だ」とも書いてある(笑)。

まいったな、そんなのは、いまさら受け入れられないですよ(笑)。

ひょっとしたら、怒る人もいるんじゃないですか?

その12ヶ月とか12旋律だから十二経脈って部分は、やっぱり無視したいですね…。

ひょっとしたら、怒る人もいるんじゃないですか?

その12ヶ月とか12旋律だから十二経脈って部分は、やっぱり無視したいですね…。

ツルタ

松田先生

そこを無視せず素直に読む。

ほら、「あるがままの『黄帝内経』をまるごと読む」って話したよね。

ほら、「あるがままの『黄帝内経』をまるごと読む」って話したよね。

ハイ、たしかに話してました…。

しかし、こういうところって臨床と関係なさそうですね。

しかし、こういうところって臨床と関係なさそうですね。

ツルタ

松田先生

それはどうだろう。

そうしたら、四時についても話そうかな。

そうしたら、四時についても話そうかな。

四時って、春夏秋冬のことですよね。

ツルタ

松田先生

そう。

1年には春夏秋冬の4つの時があって、このリズムが生命を守り育てるという位置づけなの。

『素問』宝命全形論篇には、格調高い文章があるんだよ。

「天と地が気を合わせて生まれるもの、それを名づけてひとという。ひとが春夏秋冬、四時の気に順応して生きれば、天地は父母として慈しんでくれる。

万物を知り治める者、それを天子(宇宙の子)という。天地が生み出した万物のなかで、ひとより貴いものはない」

四時の気の秩序に順って生活すれば健康で病気にならないという考え方だよね。

1年には春夏秋冬の4つの時があって、このリズムが生命を守り育てるという位置づけなの。

『素問』宝命全形論篇には、格調高い文章があるんだよ。

「天と地が気を合わせて生まれるもの、それを名づけてひとという。ひとが春夏秋冬、四時の気に順応して生きれば、天地は父母として慈しんでくれる。

万物を知り治める者、それを天子(宇宙の子)という。天地が生み出した万物のなかで、ひとより貴いものはない」

四時の気の秩序に順って生活すれば健康で病気にならないという考え方だよね。

(格調って…汗)

この四時の概念が、どう臨床と結びつくんですか?

この四時の概念が、どう臨床と結びつくんですか?

ツルタ

松田先生

たとえば脈診の原型では、そのひとの脈が「四時」に対応しているかどうかを診ていた。

そのひとが季節に順応して生きているかを診る。

そのひとが季節に順応して生きているかを診る。

おー、脈診ですか。

それは臨床的な話になりそうですね。

具体的に、どんな診方をするんですか?

それは臨床的な話になりそうですね。

具体的に、どんな診方をするんですか?

ツルタ

松田先生

簡単に言えば、春は弦、夏は洪、秋は毛、冬は石とされる季節の脈状があるじゃない。

それぞれの季節に合った脈をしていれば健康。

病んでいても、鍼をして異常な脈が「四時」に対応した脈に変化したら、予後は良いって、常識的にもわかるよね。

それぞれの季節に合った脈をしていれば健康。

病んでいても、鍼をして異常な脈が「四時」に対応した脈に変化したら、予後は良いって、常識的にもわかるよね。

なるほど。とてもシンプルな発想ですね。

ツルタ

松田先生

これが「原理論」なの。

「原理論」ってなんですか?

ツルタ

松田先生

理論の一番根底の部分のこと、歴史的にも古い部分。

『黄帝内経』では、その「原理論」に戦国時代(前403~前221)から漢代(前漢前206~後8 後漢25~220)に信じられていた宇宙論が採用されているわけ。

『黄帝内経』では、その「原理論」に戦国時代(前403~前221)から漢代(前漢前206~後8 後漢25~220)に信じられていた宇宙論が採用されているわけ。

戦国時代から漢代の宇宙論って…?

ツルタ

松田先生

当時は、「天円地方」と言って、天は丸く地は四角だと考える蓋天(がいてん)説が流行していた。

『霊枢』邪客篇には、「天地と合一しているので、ひとの頭は丸く、足はそろえると四角だ」と書かれている。

また、宇宙は天地人の三層構造だという「三才思想」も説かれた。

経脈の三陰三陽も、からだを上中下に分け、それぞれを天地人に分け、合計九個所で脈診をするという三部九候診もそれから来ている。

『霊枢』邪客篇には、「天地と合一しているので、ひとの頭は丸く、足はそろえると四角だ」と書かれている。

また、宇宙は天地人の三層構造だという「三才思想」も説かれた。

経脈の三陰三陽も、からだを上中下に分け、それぞれを天地人に分け、合計九個所で脈診をするという三部九候診もそれから来ている。

うーん…。

それが医学に繋がるんですよね、モヤモヤします。

それが医学に繋がるんですよね、モヤモヤします。

ツルタ

松田先生

これは、からだの中も天が与えてくれた「天数」に合わせて構造化しないと災いが起こるという「数術」という古代思想なの。それを「数術」という。

3や9にすべてという意味があるように、数字には天が与えた意味があり、勝手に言い換えたりできなかった。

3や9にすべてという意味があるように、数字には天が与えた意味があり、勝手に言い換えたりできなかった。

それって、こじつけじゃないですか?

とにかく「天数」ありきで、からだにその数字を当てはめたってことですよね。

とにかく「天数」ありきで、からだにその数字を当てはめたってことですよね。

ツルタ

松田先生

典型的なのが五臓六腑。みなさんが臨床に使っているのは六臓六腑でしょ。

『霊枢』経脈篇で、経脈システムがそれ以前の11経脈から12経脈に拡張されたときに、六臓六腑になった。

11経脈では循環しないから1つ足して12経脈にした。臓も1つ足して六臓六腑にした。でも、それを五臓六腑としか言わない。六臓六腑とはけっして言わない。気づいてない?

『霊枢』経脈篇で、経脈システムがそれ以前の11経脈から12経脈に拡張されたときに、六臓六腑になった。

11経脈では循環しないから1つ足して12経脈にした。臓も1つ足して六臓六腑にした。でも、それを五臓六腑としか言わない。六臓六腑とはけっして言わない。気づいてない?

たしかに六臓六腑って聞かないですね。

実際の理論は六臓六府なのに、どうして五臓六腑と言うんですか?

実際の理論は六臓六府なのに、どうして五臓六腑と言うんですか?

ツルタ

松田先生

それは、古い周の時代の十干十二支を使った暦の理論から、「天六地五」が数の恒常不変の法則とされてきたからなんだよね。天の数は6、地の数は5に決まっているというわけ。

天=陽=6、地=陰=5。それをからだの臓腑に当てはめると、臓=陰=5、腑=陽=6で、五臓六腑になるよね。

実際は、六臓六腑で運用しているのに、決まり文句として五臓六腑としか言わない。それ以外の言い方をすると、天の秩序に反する。

『素問』陰陽応象大論篇も、「治療に際して、天の法則、地の法則に従わなければ災いが起こる」と言ってるからね。

天=陽=6、地=陰=5。それをからだの臓腑に当てはめると、臓=陰=5、腑=陽=6で、五臓六腑になるよね。

実際は、六臓六腑で運用しているのに、決まり文句として五臓六腑としか言わない。それ以外の言い方をすると、天の秩序に反する。

『素問』陰陽応象大論篇も、「治療に際して、天の法則、地の法則に従わなければ災いが起こる」と言ってるからね。

古い中国の暦の理論ですか…。

こういうのが宇宙論ってやつですか?

こういうのが宇宙論ってやつですか?

ツルタ

松田先生

実験研究した結果、12経脈や五臓六腑が発見されたんじゃない。天空に鳴る音楽の旋律の数、1年の月数、天文学が割り出した天与の数などを当てはめて導き出されている。

だから『黄帝内経』のシステムは、「原理論」のレベルでは、すべてが宇宙論と対応して考えられているわけ。これぞ、「天人合一」なんだよ。

だから『黄帝内経』のシステムは、「原理論」のレベルでは、すべてが宇宙論と対応して考えられているわけ。これぞ、「天人合一」なんだよ。

そんなのありかよ。

それって大丈夫ですか?

医学理論として、めちゃくちゃな気がしちゃう…。

それって大丈夫ですか?

医学理論として、めちゃくちゃな気がしちゃう…。

ツルタ

松田先生

でも、これって、中国だけじゃないんだよね。

古代ギリシャ医学も西洋中世のヒルデガルトなどの医療もそうなの。

古代世界ではどの文明も、政治と医療を含めた人事すべての基準を宇宙の法則に求めた。

古代エジプトでも、ギリシャでも、インドでもそうだった。

古代ギリシャ医学も西洋中世のヒルデガルトなどの医療もそうなの。

古代世界ではどの文明も、政治と医療を含めた人事すべての基準を宇宙の法則に求めた。

古代エジプトでも、ギリシャでも、インドでもそうだった。

NEXT:黄帝内経の3層構造